现如今,拜登身体的问题令人担忧,特朗普遭遇了袭击事件,美国总统大选悬念增加,特朗普胜率却呈现直线飙升趋势。而随着美国政治气候的转变,其盟友国家开始重新审视各自对中国的策略,以更好地适应特朗普未来当选的美国外交政策变化。

基于国际形势与二人的处事风格,拜登和特朗普在治国理念上存在根本的分歧。

作为一个代表美国传统建制的领导人,拜登将他的全球策略重点放在重建以美国为首的西方同盟网络,以统一的策略来应对中国和俄罗斯等挑战美国主导地位的国家。拜登计划通过向盟国提供安全保障和推动经济增长的机会作为回报,加强与盟友的团结。

然而,特朗普的国际政策基石却在于推行“美国优先”理念,优先考虑美国的利益,并主张实施贸易保护措施,以期望能够逆转美国目前的贸易赤字现象。在全球安全领域,特朗普亦强调要求美国的同盟国增加防务开支,负担更多的防御责任。对于那些不愿意增加财政投入的盟友,特朗普威胁将采取更为强硬的对策。

因而,特朗普可能重新执政的预期引发了美国盟国的广泛忧虑,他们担心这将为自身带来更加沉重的安全和经济贸易负担。

更重要的是,假如特朗普在本届大选中获胜,他可能会要求美国的盟友对中国采取更加坚定的策略,这一举措势必会迫使这些国家在承受美国压力的同时,对中国采取强硬立场,从而处于两难的局面。因此,最近美国的盟国表现出了一种观望的姿态。

例如,面对特朗普可能的重返白宫,美国的欧洲盟友已经开始制定应对计划。他们普遍担心,特朗普的回归可能会再次引发美欧之间的贸易冲突。特朗普在他的首个任期便明确表示要减少与欧洲的贸易逆差,并引发了一场规模适中的贸易战。若特朗普再次成为白宫的主人,那么一场新的欧美贸易战恐怕不可避免,而这正是欧洲所不愿意见到的场景。

此外,特朗普在其首次任期中向欧洲盟友发出了威胁,声称若欧洲各国不增加国防开支,美国可能会撤出北大西洋公约组织(NATO)。在俄罗斯与乌克兰冲突的背景之下,特朗普连同其副手彭斯一直在释放信号,表明他们可能停止对乌克兰的军事支持,这对于欧洲的地缘政治安全而言,无疑是一场严重的威胁。

还有,特朗普或许会借俄乌战争之机向欧洲施压,迫使其采取更加严厉的对中国政策,试图迫使欧洲在安全保障和经济成长之间做出选择。

然而,《南华早报》通过引述知情人士的言论指出,面对美国的强行施压,欧盟可能不会轻易屈服。相反,欧盟可能会在美国硬性要求下,调整其对中国的策略,甚至在特定场合下重新制定对华策略。这意味着,欧洲已经意识到,他们绝不能在失去安全保障的情况下损失经济增长的势头。

在亚洲,美国的盟友正面临与欧洲相似的挑战。

据新加坡国立大学国际关系学助理教授柳庸煜分析,特朗普若是重新入主白宫,朝鲜和韩国之间的紧张关系恐怕会进一步加剧。特朗普在其首届任期里已展现出向朝鲜伸出外交橄榄枝的意愿,这与尹锡悦政府在朝鲜问题上的强硬立场形成鲜明对比,可能会引发美国与韩国同盟关系的裂痕。

要知道,特朗普此前已经施压韩国在驻韩美军费用上额外承担了13%,预示着其可能再次要求韩国增加分担的可能性,此举已在韩国国内引起了对于是否需要调整对华政策的讨论。

对于日本而言,情况亦然。

特朗普无疑会施压要求日本增加承担驻日美军费用,这种做法看似是不可避免的。特朗普的贸易保护政策预计将要求日本像欧洲国家一样减少对美贸易逆差,日本在中美竞争中将寻求更为均衡的立场。

至于菲律宾,形势可能更加不利。特朗普政策的基调意味着美国对于菲律宾的关注将大大减少,一方面是因为菲律宾缺乏吸引美国投资的价值,另一方面在南海问题上,菲律宾的利益与美国并不完全对齐。特朗普可能会调整美菲的盟友关系,使其更加偏向于服务于美国的印太战略,而非像在拜登年代那样,实现美菲利益的“深度绑定”。这种转变对比拜登政府时期的美菲关系,标志着两国关系的本质变化。

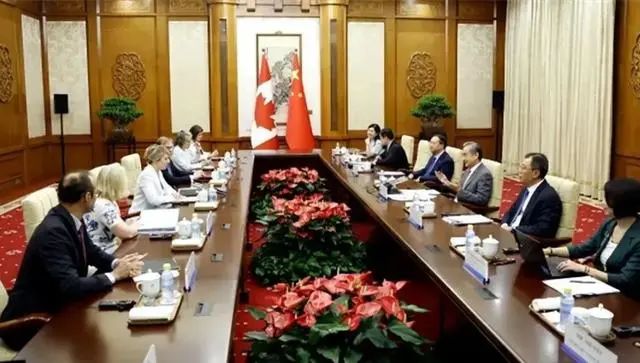

鉴于美国政治氛围的显著转变,处于北美的加拿大已经敏锐地采取行动,站到了与中国接触的最前线。

乔利访问期间,加拿大准备与中国进行“务实对话”,标志着加拿大打算放弃过去那些基于意识形态的外交政策立场。这一改变背后的推手,可能与即将到来的美国11月总统大选有关,预计特朗普很有可能再次入主白宫。

这一系列动作可见,加拿大正在积极调整其对华政策,显示出在全球政治版图发生变化之际,该国的外交战略也随之而变。加拿大的这一策略调整,不仅体现了其对即将到来的国际政治变化的敏感性和适应性,也展示了其寻求与中国加强联系和合作的决心!