如何才能复制昔日房地产的财富奇迹?

前段时间,政事堂以“碳与数据的共识”为主题,连续发出了四篇文章。

在收官之作《“共识”的未来》一文中,政事堂指出,

如今,又一代人的时间过去,随着房地产与土地财政已经无法再为经济发展提供主要动力,我们必须创建新一代的共识,为改革开放以来累积的财富寻找一个更大的蓄水池。

那什么是“共识”呢?政事堂提到,

一个是用“绿碳”作为新一代共识,另一个是把“数据”作为新一代共识。

为何绿碳和数据可以成为新时代财富蓄水池?这两个共识又是怎样蓄水的?

且听笔者为你道来。

A

破题之首,先来看当“蓄水池”的硬条件。

新一代共识的池子,必须要超过房地产的400万亿,真正能取代的领域其实寥寥无几。

“绿碳”的盘子就符合这个要求。甚至,他的盘子大到连央行行长都无法给出一个具体的数字。

央行行长易纲今年3月在中国发展高层论坛圆桌会指出,

实现碳中和需要巨量投资,要以市场化的方式,引导金融体系提供所需要的投融资支持。对于实现碳达峰和碳中和的资金需求,各方面有不少测算,规模级别都是百万亿人民币。这样巨大的资金需求,政府资金只能覆盖很小一部分,缺口要靠市场资金弥补。

这里面还透露出一个信息,“绿碳”如此庞大的规模,政府只起到引领作用,而不是像08年的四万亿方案,全部由政府买单。

果然,今年10月24日发布的《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》证实了这一点。文件的关键词只有四个字:政府牵头。

宏观规划有了,重视程度到了,执行就迅速到位了。2020年7月,由财政部、11个省市、9个金融机构等26个出资主体发起设立的国家绿色发展基金正式成立,一期规模就达885亿元。

作为首支专注于绿色发展的国家级母基金,他的投资方向,一定程度上就代表了未来资金的流入方向。

目前,国家绿色基金宣称已对固废处理、垃圾焚烧、清洁能源、电池回收利用、充电桩等十几个细分行业进行分析和研究。这些,都将是政府注资的具体着力点。

除了这只巨无霸基金,另据不完全统计,当前,绿色”、“碳中和”等相关基金已超过2000亿,其中母基金规模近1000亿。

这注定了这般声势浩大的投资不会只是烟花般的短暂绚烂。长期投入,不搞一锤子买卖,才是树立共识的基础。

这么多钱,用来做啥?

答案很简单。支持绿色低碳行业发展(如新能源等),支持高碳传统企业减碳(如重工业节能减排技术升级),以符合国家乃至全球新的低碳产业标准。

这么多钱和资源被引导着大规模投入,当然可以称之为“蓄水池”。

除了资金支持,碳排放配额的分配也是绿碳企业提升盈利能力、获得更大的市场份额的一种方式。

当然,我国在这方面还在探索中,可值得借鉴的一个典型的就是美国新能源汽车巨头特斯拉。

2020年,特斯拉通过向其他汽车制造商出售ZEV积分(零排放车辆积分)就获得了16亿美元的收入,远超过其7.21亿美元的净利润。

绿碳的发展优势已经很明确了。相关企业天生就可以从银行享受到最低的融资成本,获得更多的政策优惠,进而撬动更多的金融资源,反过来又撬动企业核心业务的发展,从而进一步壮大企业自身的业务。

如此一来,企业规模就如滚雪球一般越来越大。

据此,绿碳企业实现了对高碳企业的双重打击。不仅抢占你的市场,还掏空你的资金。最狠的事莫过于此。谁叫全球都规定它代表了先进生产力方向呢?

B

再说“数据”。相较于绿碳,其实大数据的概念已经有些年头,而且深入人心。

工业和信息化部原副部长刘烈宏在今年5月举行的2021数博会开幕式上表示,“十三五”时期,我国大数据产业年均复合增长率超过了30%,2020年产业规模已超过了1万亿元人民币。

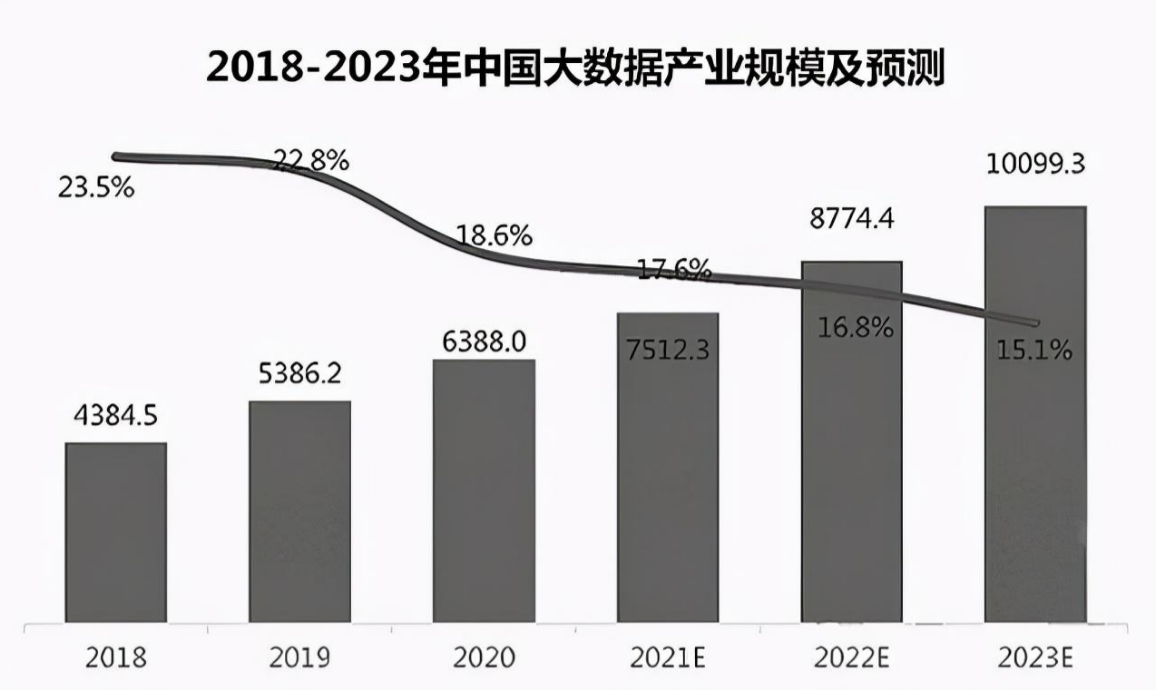

在工信部下属赛迪研究院的口径中,认为2020年中国大数据产业规模达6388亿元,同比增长18.6%,预计未来三年保持15%以上的年均增速,到2023年产业规模将超过10000亿元。

单位:亿元;数据来源:中国大数据产业联盟 赛迪数据

数据的差别无关紧要,反正都是天量的数字,都在说明这个产业的飞速增长。

谁最舍得在大数据上花钱?

《白皮书》指出,互联网、政府、金融和电信是头三强,合计规模占比为77.6%。

那数据又是如何赚钱、如何蓄水的呢?

其实无他,开源节流。

先说节流。

根据亚马逊AWS统计,用户在云计算上花一块钱,相当于在之前传统IT上花了七块钱。这里面节省不只是企业的成本,更是大大提高了企业运行的效率。

再举个例子,腾讯入股的微众银行采用云计算,用户单个账户的IT成本只有小型银行的5%。

再说开源。

在小数据时代,能发现用户的喜好并且实现盈利具有偶然性。最经典的案例或许是沃尔玛的啤酒尿布捆绑销售。

沃尔玛的一个管理者偶然发现发现啤酒和婴儿尿布存在正相关。原来去超市购买的尿布的男性消费者,会顺带手带上几罐啤酒。于是,沃尔玛将原本相隔很远的婴儿用品区和酒水饮料区的距离大幅缩小。果不其然,两类商品的消费量都增长了许多。

而在当今时代,海量的数据能够更加精准地实现用户画像。

比如头条、抖音都是一款基于数据挖掘的推荐引擎产品。他们除了精准推荐你喜欢的内容,更能精准的推荐你喜欢的广告。据forbes报道,字节跳动2019年收入达到170亿美元,其中大部分就来自于精准的广告推送。

而企业提供的服务越多,就能获得越多的数据以优化服务和提高算力,越能使服务成本和效果从同行中脱颖而出。

这也是为什么,越来越多的企业都喜欢标榜自己是数据公司,哪怕他们的主营业务不是数据。原因很简单,如今居于数据业务而衍生的其他业态,正是这些公司的壁垒与高速增长的关键。

阿里巴巴集团CEO张勇在美国首度发表演讲时就说,

阿里巴巴从来没有将自己仅仅定位为一家电商公司,阿里巴巴是一个数据平台。今天数据正在全渠道流动,阿里巴巴将从电商,供应链,消费者营销等多个领域入手,不断开创新的模式,用数据为商业合作伙伴创造新的价值。

经济学最重要的就是降本增效,我们可以清晰的看到,通过数据应用,人类不断提高效率,不断降低能耗。

这就是为什么数据同样也能作为“蓄水池”,吸引着来自政府和企业的天量投资。

C

什么是共识?

共识就是,大家都知道这是好东西,因而不约而同地加强重视、加强投入。

但各国所重视和投入的偏向,还是有所区别的。政事堂提到,

一个是用“绿碳”作为新一代共识,另一个是把“数据”作为新一代共识。

西方倾向于前者,所以从G27到G20再到格拉斯哥,不断的推动全球限碳,并以对跨国巨头征税作为代价,避开数据税的分歧。

东方倾向于后者,所以G20与格拉斯哥只是远程参会,而拥有数据的大型公司,不仅遭遇了反垄断,从滴滴满邦,到富途老虎,这些美股公司也都遭遇了临停管理。

欧美皆工业先发国,技术有积累,倾向绿碳;另一方面,中国作为互联网强国,和欧美站在同一起跑线并已然取得了相当优势,同时十四亿人的人口基数使得数据更全面和更有价值,因此显然更倾向于数据。

值得指出的是,这两个方向,东西方差别的只是先发优势和习惯偏好,但并不代表中国不重视绿碳,或西方不重视数据。

虽然是后发工业国家,但中国长期作为全球工业增长引擎,积累了海量技术优势,并早在2010年时制造业增加值就已超过美国,成为第一制造业大国。

当前,我国的能源、化工、交通等跟绿碳相关的领域都已跻身世界领先地位。当年西方国家曾想用绿碳掐我们脖子,如今我们已然反客为主,将绿碳转化为维护工业地位的武器。

领先全球的中国光伏产业

与此同时,西方国家同样在数据领域有相当大的成就。

比如美国是最早宣布推出大数据战略的国家,而我国直到十八届五中全会的才把大数据战略上升为国家战略。

另一方面,在占据全球总市值约2/3的前七大互联网科技巨头公司中,5家来自美国。亚马逊的云服务和托管的企业数据,更占据了全球市场1/3的份额。

相比之下,欧盟确实在数据领域确实落后了一些。联合国贸发会议(UNCTAD)数据显示,当前全球70个最大的数字平台中,中美两国所占市值总和达到90%,欧盟仅占4%。

可以说,全球数据领域战场只有中美两个主要玩家。两国数据领域之争,也将伴随着政治领域的争端,持续下去。

D

对于这一系列文章,政事堂的总结是,

认识的背后,就是财富和统治力。

新的共识一旦形成,就将冲击全世界的保守实力,幻灭他们手握的的财务与力量。

因此,所谓的新的共识,就是在新的阶段,发起的新一次资源和财富的转移行动。

过去20年来,中国房地产市场蓬勃发展,房价一路上涨,吸引了大量投资,创造了无数的财富,滚动起了正循环。无论是开发商还是投资者,一个个都赚得盘满钵满。

但房地产的时代终究过去了。未来的二十年,绿碳和数据将成为下一个吸金的暴风眼,随着政策的重视、政府的引导与企业界的竞相追逐,天量资源将被引导并“蓄水”在这两个池子内,开花结果,正如当年房地产业的创富神话一般。

时代的大河总是平稳的向前流淌,我们只是其中一颗细沙。

顺势而为,你就拥有了时代赋予你的加速度,逆势而动,再锋利的棱角都会被磨平。

愿你加入共识,并从中找到属于你的财富机会。

而个人如何参与盛宴,我们之后将有文章进行展开,敬请期待。