前几章,将张麻子团队的主要人物在历史中的影射都列出来了。总结一下前几章的影射:

张牧之(张麻子)-毛泽东

马邦德(汤师爷)-周恩来

老二-林彪

老三-邓小平

老四-陈云

老五-叶剑英

老六-毛岸英

当然,实际上片中很多角色在历史上都是有多个映射的,

譬如老二身上有刘伯承的影子,

张牧之追随蔡锷(松坡)将军的身份更是直指朱德。

接下来再说一下片中几个主要场景对应的时代影射:

1、张麻子劫马邦德的火车,片中时间是中华民国八年(1918年),地点是萨南康省(现四川西南)的鹅城,而此时,四川境内尚无铁路。

更不用说护送汤师爷的军队挂的十八星军旗,在1912年就已经不用了。

这些与时代不符的元素,都是导演姜文故意用来表露他的真正意图。

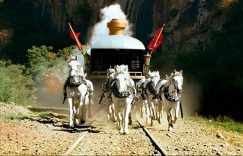

马邦德乘坐的是由马拉的火车,影射了马克思主义。

火车里的铁血十八星陆军,影射了国民革命军第十八集团军(八路军的正式称呼)。

导演开篇就是要用与时代不符的场景来告诉我们,故事讲的是我党我军的故事。而拉火车的白马就是这个故事的暗线索之一。

注意一个小细节,张牧之出场的时候,没有骑白马,而是一匹黑马。

2、张牧之射击用的枪,编号是9853,影射长征时的中央纵队,也就是大家口中的朱毛红军,因为当时朱毛红军长征出发时的人数,就是9853人。

也就是说,片中张牧之劫马邦德火车的场景,影射的是长征入川期间的遵义会议,1935年,那一年,张牧之获得了县长的身份。

3、张牧之携汤师爷去黄四郎的鸿门宴,头戴的帽子,则是向毛泽东携周恩来赴蒋介石的重庆鸿门宴的那张著名照片致敬。

片中鸿门宴的场景,影射的是1945年的重庆谈判。鸿门宴上谈的好好的,可随后双方就暗地交火,并引发了国共内战。

4、张牧之与黄四郎最后的鹅城大决战,张牧之用来喝水的搪瓷水杯,那可不是1918年有的产品,而是文革这个特定时代的象征。

也就是说,片中决战鹅城的场景,影射的是无产阶级文化大革命,1965年。

5、结尾,火车奔驰而去,火车有两个镜头,第一个镜头从正面看到车尾露出了一条腿,

第二个镜头火车后面一个汤师爷的背影下放着自行车,老三在跟花姐说“上海就是浦东!”

而那时自行车在中国极为罕见,花姐也没有见过,因此几乎不可能是在黄家缴获的。此时突然出现,联系到前面剧情,自行车出现时的伏笔:上海浦东这个建国前甚至都不存在的地名。

意味着时代已经我变成了老三口中的改革开放的上海浦东,老三已经变成了黄四郎。(注:下图为蓝光片源的导演剪辑,与第一个镜头的露出的腿相对应,上映时被剪掉)

也就是说,结尾影射的是邓小平正式上台,执掌国家大权,1982年。

此外,老三驶向浦东的火车又变回了马拉火车的状态。可片中一开头就暗示了,那辆有中国特色的火车一旦脱离了马的牵引,它的动力便会使其与马的方向背道而驰….

所以,张牧之毅然又骑上那匹当年帮着马邦德拉着火车,又被老三卸下的白马,孤身向着火车前进的方向追去…..

导演姜文,拍摄这部影片,应该就是为了纪念那个逝去的……: